【Professer Dave Explains】天文基础整理&笔记

一. 恒星分类体系的发展

1、哈佛分类法(Harvard Classification System)

历史背景:早期恒星观测按颜色分类,后由Annie Jump Cannon按恒星表面温度划分为七大类,字母系统自1922年起沿用至今。

-

记忆口诀:流传已久的”Oh Be A Fine Girl/Guy, Kiss Me”

物理基础

维恩位移定律(Wien's Displacement Law):通过恒星黑体辐射峰值波长反推表面温度, 辐射强度最大的波长,与温度呈现反比关系

λmaxT=b

温度越高,黑体辐射的峰值波长越短,即辐射能量主要集中在更短的波长(如蓝光或紫外线);温度越低,峰值波长越长(如红光或红外线)

光谱特征:O/B型:电离氦主导(氢几乎完全电离,无电子束缚)

A型:中性氢巴尔末线显著

F/G/K型:金属线增强

M型:分子吸收带出现

2. 赫罗图(Hertzsprung-Russell Diagram)

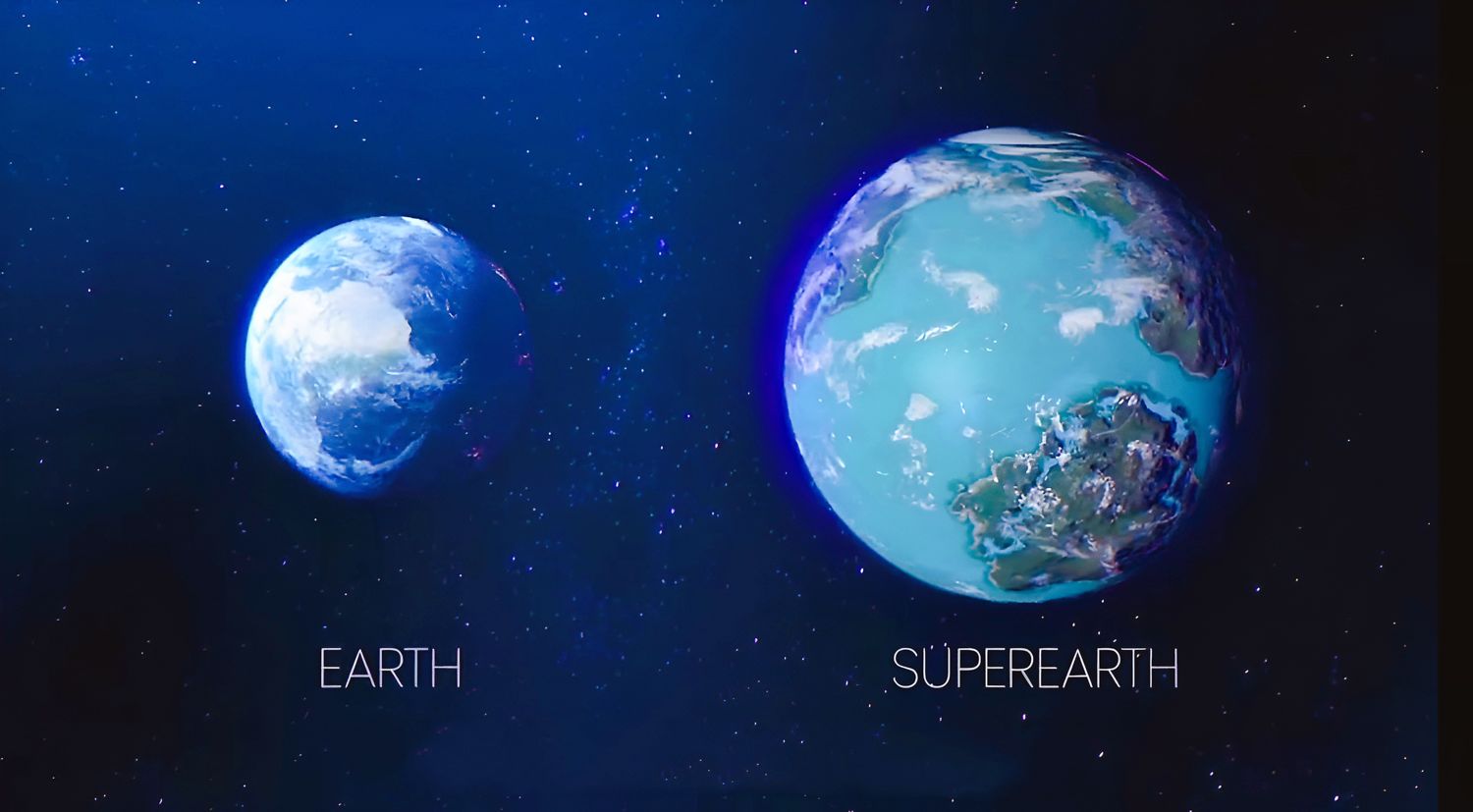

图中大多数恒星落入一条连续的曲线,称之为主序。太阳在内,90%的恒星都符合这一趋势。

H-R图虽然只列出温度和光度,但我们可以推断其他变量信息【尺寸变化】为避免坍塌,更大的恒星需要产生更大的向外压力。【颜色和温度关联】

主序星之外还有Red Giant、White Dwarf [红巨星、白矮星],这是恒星的三大类。

3. 现代观测支持

![[s-60]](https://www.bokeyuan.net/pic/image/emoji/cas/60.png)