书接上回

普朗克在1900年12月14日,小心谨慎地提出了他的能量量子化假说,引起了当时物理学界的一片质疑。但是,一直到1905年,第一个能够强有力地论证量子说的实验,才被爱因斯坦揭露出来……

要想说明爱因斯坦对量子论的推动,就要先从1887年的一个“小发现”说起……

01

赫兹的巧妙发现

海因里希・鲁道夫・赫兹

是的,就是那个发现了电磁波的赫兹。

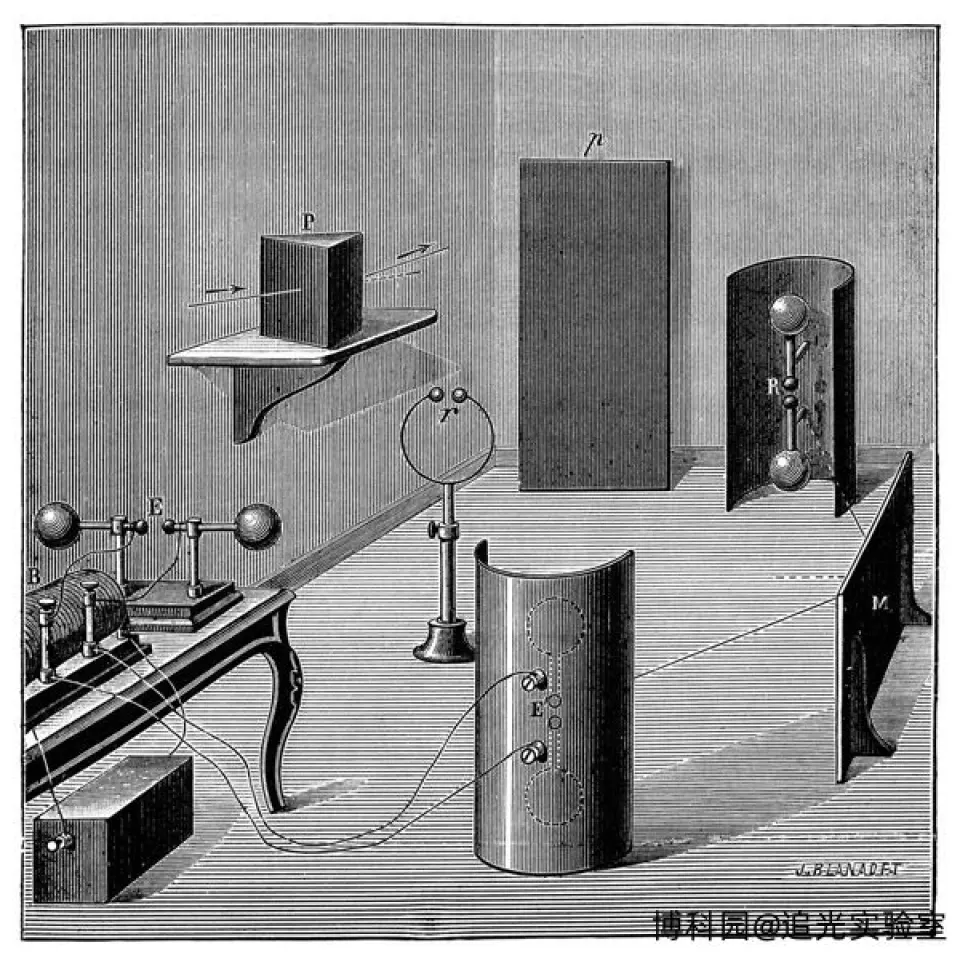

赫兹的实验

赫兹最初进行实验的目的是验证麦克斯韦的电磁波理论。这个实验成功地验证了麦克斯韦的电磁波理论,也帮助赫兹发表了《论动电效应的传播速度》这一论文。

然而,在这个实验中,赫兹意外地发现,接受器电极间在紫外线照射下更容易放电,而其他颜色的光却没有这样的效果 — — 或者说没有这样明显的效果。

这在当时的赫兹眼中,是一个更加重大的发现。敏锐的物理学感知力告诉他,这绝不是偶然。那个时候,人们普遍认为,金属板上会有电子跑出来,是因为吸收了照射光的能量。

那么理论来讲,照射到金属板上的光能量越高,也就是光强越强,就应该有更多的电子被释放出来,因为吸收了更多的能量。

但是根据赫兹发现的结果来看,当他用三棱镜把光分开,并用紫色光照射金属板的时候,接收器的火花开始变得明显。而当他用频率低于紫光的光线照射时,他发现不管光有多强,强到能养活八个迪迦,也不能产生刚才的现象。

赫兹无法解释这个现象,于是在1887年(是的,比他验证电磁波的论文还早了一年),他将这个现象写进一篇论文 — — 《紫外线对放电的影响》,并发表在了发表在《物理学年鉴》上。

这便是1900年,英国的开尔文勋爵提到的另一朵乌云:光电效应。

光电效应的发现,开启了物理学研究的新方向,吸引了众多科学家如霍尔瓦克斯、汤姆孙、勒纳德等投身于相关研究,推动了对光与物质相互作用的深入探索。

然而,他们都没能做出合理的解释。

02

爱因斯坦的封神之作

最后,真正给出完美且合理的解释的,还得是我们著名的相对论创始人 — — 阿尔伯特 · 爱因斯坦。

爱因斯坦在1905年发表了解释光电效应的论文,而那个时候,他还是一个26岁的专利局三级技术员。因此,当时的他应该是这样的:

在爱因斯坦之前,大家一直都在努力地探讨,为什么电子吸收能量不和光的能量有关系,而和光的频率有关系?

而爱因斯坦给出了一个全新的理解:

电子吸收能量确实和光的能量有关系,但是光的能量却不和光强有关,而和光的频率有关!

他在普朗克关于能量量子化的论文启发之下,把公式E=hν套用在计算光的能量中去,这里面的E就是能量,而ν就是光的频率。如此可见,光所包含的能量,就是随频率增大而增大!

爱因斯坦还指出,光并不是连绵不断的波,而是一个一个的光量子。这些光量子像一个一个小炸药包一样,不同的频率就是炸药当量不一样。

就像一排摔炮怎么也炸不坏金刚石,而一颗原子弹就可以!

所以,一切都完美地顺了下来:

Q1:为什么频率低的光,光强再强,也不能把电子打下来?

A1:因为频率低的光,每一个光量子的能量少。而频率低、强度大的光,就像是一排一排密密麻麻的摔炮!根本不可能撼动金刚石!

Q2:为什么一旦达到一定的频率,哪怕光强再低都能引发光电效应?

A2:因为频率高的光,每个光量子的能量更高。光强低、频率高的光,就像是一颗原子弹!

1905年的爱因斯坦,妥妥是一个鲨疯了的超神选手。在这一年,他连续发表了五篇论文:

1905年4月

博士论文《分子大小的新测定》

1905年6月

《关于光的产生和转化的一个试探性观点》,成功以光量子说解释了赫兹发现的光电效应

1905年7月

1905年9月

1905年11月

《物体的惯性同它所含的能量有关吗?》,提出并解释了伟大的质能方程:E = mc²!

在后续的内容中,小编将会单独设定一个专栏,来讲述爱因斯坦光辉灿烂的1905年。

但在本文中,就不过多赘述他的这几篇论文啦!

然而令大家没有想到的是,爱因斯坦虽然完美地运用普朗克的量子假说解释了光电效应,也成为了普朗克“能量量子说”第一个有力的证据,可普朗克却并不表示同意爱因斯坦这篇论文的内容。

其实普朗克只是反对爱因斯坦的部分观点。他认为,是光在传递能量的过程中,能量是一份一份、量子化传递的。而爱因斯坦给出的解释中,把光直接解释成了量子,这让普朗克难以接受 — — 因为当时,绝大多数人都认为光是一种波动。

但普朗克海纳百川!他贵为《物理学年鉴》的主编,在看完爱因斯坦这篇论文后,却仍然同意发表在杂志上,连同爱因斯坦提出相对论、解释布朗运动的论文一起。

不过在证实能量量子论的路上,如果只有爱因斯坦的这一篇论文,还是比较“孤掌难鸣”的,普朗克的量子学说根本立不住。而下一个为他正名的事迹,则是在1913年,另一个颠覆性的发现……

关注公众号“追光实验室”,了解更多物理小知识 ~

![[s-70]](https://www.bokeyuan.net/pic/image/emoji/cas/70.png)