摘 要

本文综述了量子霍尔效应的发展历程及其最新研究成果。量子霍尔效应作为凝聚态物理的重要发现,揭示了二维电子系统电导率的量子化特性。自1980年克劳斯·冯·克里青首次观察到整数量子霍尔效应以来,该领域的研究不断深入,特别是分数量子霍尔效应的发现为理解二维电子系统提供了新的视角。近年来,石墨烯作为理想的研究平台,在量子霍尔效应研究中展现了其独特优势。本文回顾了量子霍尔效应的理论基础和实验验证,重点介绍了石墨烯在量子霍尔效应中的应用。研究表明,量子霍尔效应不仅揭示了二维电子系统的独特物理性质,也为量子计算和量子信息等领域的发展提供了新的思路。未来,随着材料的不断涌现和技术的不断进步,量子霍尔效应的研究将进一步推动凝聚态物理和量子科技的进步。

关键词:量子霍尔效应、二维电子系统、石墨烯

Abstract

This article summarizes the development process and the latest research achievements of the quantum Hall effect. As an important discovery in condensed matter physics, the quantum Hall effect reveals the quantized characteristics of the conductivity of two-dimensional electron systems. Since Klaus von Klitzing first observed the integer quantum Hall effect in 1980, research in this field has continued to deepen, especially the discovery of the fractional quantum Hall effect, which provides a new perspective for understanding two-dimensional electron systems. In recent years, graphene, as an ideal research platform, has demonstrated its unique advantages in the study of quantum Hall effect. This article reviews the theoretical basis and experimental verification of the quantum Hall effect, focusing on the application of graphene in quantum Hall effect. Research shows that the quantum Hall effect not only reveals the unique physical properties of two-dimensional electron systems, but also provides new ideas for the development of quantum computing and quantum information fields. In the future, with the continuous emergence of new materials and technological progress, the research on quantum Hall effect will further promote the progress of condensed matter physics and quantum technology.

Keywords: quantum Hall effect, two-dimensional electron system, graphene

前 言

量子霍尔效应作为凝聚态物理领域的璀璨明珠,自其发现以来,一直是物理学家们关注的焦点。这一效应揭示了二维电子系统在特定条件下所展现出的独特电导率特性,为理解物质的微观世界提供了深刻的见解。埃德温·赫伯特·霍尔在1879年首次发现的霍尔效应,为电磁学的研究奠定了坚实的基础。然而,直到1980年,德国科学家克劳斯·冯·克里青意外观察到整数量子霍尔效应,才真正开启了量子霍尔效应研究的新篇章。

在过去的几十年里,量子霍尔效应的研究取得了显著的进展。科学家们通过理论分析和实验验证,不断揭示着这一现象的内在机制。特别是分数量子霍尔效应的发现,进一步拓展了我们对量子物理的理解。与此同时,石墨烯这一新型二维材料的发现,为量子霍尔效应的研究提供了新的平台和机遇。石墨烯凭借其卓越的电子迁移率、高热导率以及出色的机械强度等特性,成为了研究量子霍尔效应的理想材料。

本文旨在综述量子霍尔效应的发展历程,详细描述其他学者在该领域的已有研究成果。我们将回顾整数量子霍尔效应和分数量子霍尔效应的理论描述和实验验证,同时探讨石墨烯在量子霍尔效应研究中的应用。通过这一综述,我们希望能够为读者提供一个清晰的研究脉络。

本文的研究工作将包括分析量子霍尔效应的理论基础、实验验证方法以及石墨烯在该领域的应用。我们将探讨量子霍尔效应的物理机制,并评估其在量子计算和量子通信等领域的应用前景。通过这一研究,我们期望能够为凝聚态物理和量子科技的发展提供新的思路和方向,并为后续的研究工作奠定基础。

量子霍尔效应作为凝聚态物理领域的重要发现,揭示了二维电子系统的独特物理性质,也为量子计算和量子信息等领域的发展提供了潜在的机遇。通过本文的研究,我们希望能够进一步推动量子霍尔效应的研究,并为相关领域的发展做出贡献。

1.量子霍尔效应的发现

自2004年安德烈·盖姆(Andre Geim)和康斯坦丁·诺沃肖洛夫(Konstantin Novoselov)成功制备出石墨烯以来,这一独特的二维材料便引起了科研界的广泛关注。石墨烯因其卓越的电子迁移率、高热导率以及出色的机械强度等特性,成为了物理学、材料科学及电子工程等多个领域的研究热点。其中,石墨烯的量子霍尔效应作为石墨烯电子学的重要分支,具有重要的理论和实际意义。

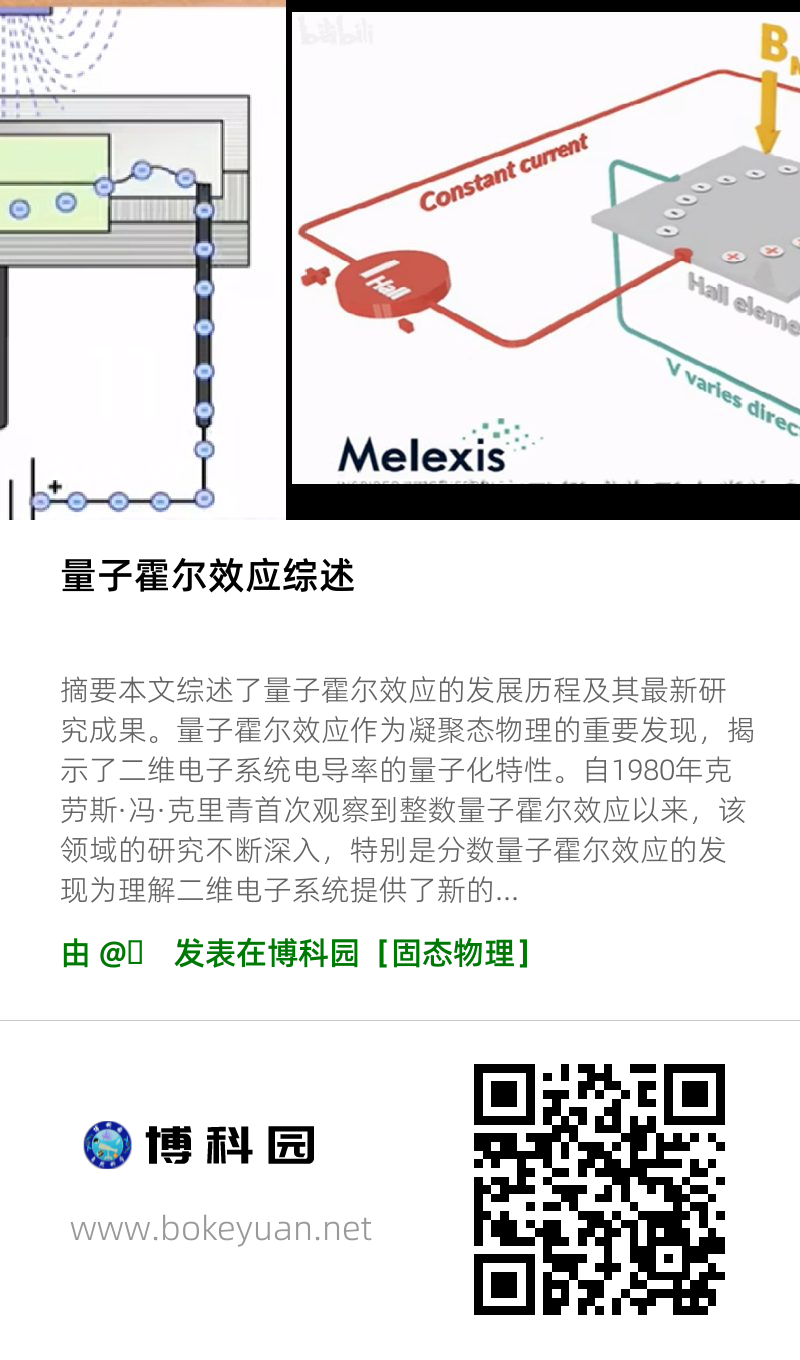

霍尔效应如今得到了广泛运用,对霍尔效应的研究始于1879年,正在写自己博士毕业论文的约翰霍普金斯大学的博士生埃德温·赫伯特·霍尔有了发现:霍尔研究方向是麦克斯韦电磁学,在研究磁铁和电流相互作用时,将一片金波垂直固定住并在左右两端通上直流电流,然后施加一个垂直于金箔表面的磁场,这时候测量金箔上下两端发现有电压,这就是霍尔效应。也就是当固体导体放置在一个磁场里,且有电流通过时,导体内的载流子受到洛伦兹力而偏向一边继而产生了电压,即霍尔电压,对应的电阻就是霍尔电阻。霍尔将霍尔效应写入自己的毕业论文发表。[1]

霍尔效应发现一百年后, 1980年,德国科学家克劳斯·冯·克里青(Klaus von Klitzing)在高磁场下研究金属-氧化物半导体场效应晶体管时,在其中的二维电子气体中意外发现霍尔电阻,竟然精确量子化了,量子效应存在量子力学版本,这就是量子霍尔效应。[2]

电子在洛伦兹力作用下偏转做圆周运动,而量子霍尔效应中电子的圆周轨道是量子化的,不连续的。这种量子化使人想起了朗道量子化。

朗道量子化是朗道1930年提出的。均匀磁场中带电粒子的回旋轨道发生量子化,粒子的能量只能在一系列不连续的能级中取值,也就是朗道能级。进一步就可以算出霍尔电阻。

这个量子化的电阻给了人们一个新的定义电阻的方法,霍尔电阻的倒数就是霍尔电阻率。取值一定是 的整数倍。1990年开始,霍尔电阻被用于全球电阻校准。2018年,第26届国际度量衡大会确定了e和h后,霍尔电阻也获得了准确值。

的整数倍。1990年开始,霍尔电阻被用于全球电阻校准。2018年,第26届国际度量衡大会确定了e和h后,霍尔电阻也获得了准确值。

1981年,贝尔实验室的德国科学家霍斯特·施特莫和美籍华裔科学家崔琦也开始了量子霍尔效应的研究,在研究砷化镓异质结时发现了量子霍尔效应,但这个霍尔电导率不是的整数倍,而是一些分数倍,虽然不是整数值了,但是满足ν=p/q,p,q为没有公因数的正整数,且q为奇数。[3]便于区分,把冯·克里青发现的成为整数量子霍尔效应。

2.理论描述

1983年,美国劳伦斯利弗莫尔实验室的罗伯特·劳弗林,提出对分数量子霍尔效应的一个唯像猜测。[5]劳弗林波函数:

他假设:当正电荷在空间均匀分布时,此时同时施加匀强磁场,处于基态的二维电子气的最低朗道能级,就是的时候,此时所有电子都将位于最低朗道能级,这样可算出此时电子波函数,同时也能表示出它们处于的位置,他同时假设分数量子霍尔效应是某种准粒子和与之对应的准空穴激发,他指出分数量子霍尔效应应该是某种集体态,在这种集体态中,电子把磁通线束缚在一起,形成准粒子,这种准粒子有分数化的基本电荷,并拥有一种分数统计。

哈佛大学物理学家伯特兰·霍尔博林提出这种准粒子应该是理论物理学家预言的“任意子”,同时遵守玻色-爱因斯坦统计和费米-狄拉克统计。

1977年,挪威奥斯陆大学的乔恩·莱纳斯和杨·米尔海姆发现,费米子和玻色子的统计区分变得不那么适用,需要新的统计物理。

1982年,量子色动力学中的“渐进自由”提出者、2004年诺奖得主弗兰克·维尔切克提出了同时遵守玻色爱因斯坦统计和费米狄拉克统计的新统计[6]。并就此提出了“任意子”1984年,维尔切克和同事丹尼尔·阿瓦罗斯、BCS理论提出者之一约翰·施力弗一起,证明分数量子霍尔效应中的准粒子,确实是任意子[7]。

之后,英国物理学家邓肯·霍尔丹(Duncan Haldane)提出当这些准粒子处于时,它们可继续凝聚,形成不同的新态,也就是p不等于1的情况,而每组新态的准粒子同样可以凝聚形成另一组新态,由此覆盖所有的取值,这种理论称为等级态[8]。1998年,施特莫、崔琦、劳弗林三人因为分数量子霍尔效应的发现和解释获得诺奖。

1988年, 霍尔丹提出了第一个不需外加磁场的量子霍尔系统的模型[9]。这个模型基于单原子层石墨的二维六角蜂窝型晶格, 也就是后来所称的石墨烯。众所周知, 石墨烯具有在动量空间呈狄拉克锥形色散关系无能隙电子能带结构。Haldane在石墨烯中引入一个假想的周期磁场(但宏观没有净磁场), 这会导致其能带的狄拉克点处打开一个能隙, 从而转变成一个绝缘体。

3.近年进展

2004 年 Geim 和 Novoselov 成功制备出单原子层的石墨烯[10], 这种材料迅速吸引了大量研究者的关注, 基于石墨烯的 Haldane 模型也重新回到人们视野。

2005年,石墨烯制备工艺已经成熟,石墨烯是一种二维材料,宾夕法尼亚大学物理学教授查尔斯·凯恩和尤金·梅勒发现石墨烯中量子霍尔效应和霍尔丹之前预言的不一致[11],霍尔丹的预言中,石墨烯会出现整数量子霍尔效应,但是实际上和电子的自旋有关,自旋向上时,整数量子霍尔效应呈一种手征性;自旋向下时,手征性反了过来。

2006年,杨振宁的学生张首晟和自己的学生罗马尼亚科学家安德烈·博内韦格提出了“量子自旋霍尔效应”的模型,并预言它会在两层碲化汞夹着的二维拓扑绝缘体形成的量子阱,也就是非常薄的层中出现[12]。2007年果然发现了这个现象。2013年,清华大学物理学家薛其坤和张首晟合作发现了“量子反常霍尔效应”,部分固体即使在没有外部磁场的情况下也能产生有限的霍尔电压。

分数量子反常霍尔效应(FQAHE)是零磁场条件下的分数量子霍尔效应在拓扑平带中自发时间反演对称性破缺的情况下被预测存在。FQAHE的证明可能导致非阿贝尔任意子,这是拓扑量子计算的基础。基于石墨烯的moire超晶格被认为具有FQAHE的潜在优势,包括更优质的材料质量和更高的电子迁移率。有研究[14]报告了在菱形五层石墨烯-hBN moire超晶格中观察到的整数和分数QAH效应。此前,FQAHE仅在扭曲的MoTe2中观察到,其中填充因子v > 1/2。在零磁场下,研究者观察到moire超晶格的量子霍尔电阻  在v = 1, 2/3, 3/5, 4/7, 4/9, 3/7和2/5处呈现平台,伴随着纵向电阻

在v = 1, 2/3, 3/5, 4/7, 4/9, 3/7和2/5处呈现平台,伴随着纵向电阻 的明显下降。在v = 1/2处,

的明显下降。在v = 1/2处, 等于

等于 ,并且随v线性变化,类似于在高磁场下半满的最低朗道能级中的复合费米液体。通过调节门位移场D和v,我们观察到了从复合费米液体和FQAH态到其他相关电子态的相变。我们的系统为探索在零磁场下的电荷分数化和(非阿贝尔)任子编织提供了一个理想平台,特别是考虑到同一器件中FQAHE和超导区域之间的侧向结合。该研究结果表明,类似的菱形石墨烯-hBN系统在层数、门-位移场和扭角方面具有巨大的FQAHE研究潜力:这是理论和实验迄今为止大部分忽视的机会。

,并且随v线性变化,类似于在高磁场下半满的最低朗道能级中的复合费米液体。通过调节门位移场D和v,我们观察到了从复合费米液体和FQAH态到其他相关电子态的相变。我们的系统为探索在零磁场下的电荷分数化和(非阿贝尔)任子编织提供了一个理想平台,特别是考虑到同一器件中FQAHE和超导区域之间的侧向结合。该研究结果表明,类似的菱形石墨烯-hBN系统在层数、门-位移场和扭角方面具有巨大的FQAHE研究潜力:这是理论和实验迄今为止大部分忽视的机会。

石墨烯因其独特的物理性质,如高电子迁移率和优异的机械强度,使得量子霍尔效应的研究得以在更广阔的领域展开。有研究[15]采用了一种改进的半粉末方法来制备石墨烯纳米片(GNPs)-铜复合材料。在半粉末混合之前,首先在GNPs表面进行无电沉积Cu和Ni镀层,以改善GNPs的润湿性。镀层处理后的GNPs主要结构得以保持。微观结构研究表明,0.5体积百分比的铜镀层GNPs(Cu-GNPs)和镍镀层GNPs(Ni-GNPs)在铜基体中均匀分布且结合良好。无电沉积镀层改善了GNPs和铜基体之间的相互分散性。与纯铜相比,添加了0.5% Cu-GNPs的复合材料屈服强度提高了49.1%。得益于更好的分散性和更强的界面结合,0.5% Ni-GNPs/Cu复合材料的屈服强度提高了64.5%。文中详细讨论了包括晶粒细化、热不匹配和载荷转移在内的强化机制。该研究发现Ni镀层的石墨烯纳米片与Ni镀层石墨烯纳米片和原始石墨烯相比有更好的力学性能,Ni镀层石墨烯纳米片不宜成团,晶粒更小,力学性能更好。文中提到到了Halpine-Tsai模型预测,具有良好排列的石墨烯纳米片的复合材料将显示出更高的模量,这有希望进一步提高石墨烯材料力学性能,有可能为量子霍尔效应的研究提供更好的条件。

2024年,美国麻省理工学院物理系巨龙课题组报道了菱面体五层石墨烯-单层二硫化钨(WS2)异质结构中观测到了量子反常霍尔效应[16]。与其他实验证实的QAHE系统不同,该系统既没有磁性元件,也没有摩尔超晶格效应。QAH 状态在电荷中性时出现,在高达约 1.5 开尔文的温度下具有陈数 C = ±5。这种大的QAHE源于五层石墨烯本征平带中的电子相关性、栅极调谐效应和邻近诱导的伊辛自旋轨道耦合的协同作用。我们的实验证明了晶体二维材料在交织电子相关和能带拓扑物理方面的潜力,并可能为设计手性马约拉纳边缘态提供一条途径。

总结与展望

本研究对量子霍尔效应进行了综述,从其发现的历史背景、理论描述、实验验证,到石墨烯在这一领域的应用,展现了量子霍尔效应作为凝聚态物理中重要现象的发展历程。通过对整数量子霍尔效应和分数量子霍尔效应的讨论,本研究揭示了二维电子系统电导率的量子化特性及其背后的微观机制,强调了这一效应在理论和实验上的重要性。

首先,我们概括了量子霍尔效应的结果,即二维电子系统在高磁场下展现出的电导率量子化现象,强磁场中电子的运动轨道是量子化的,这导致了霍尔电阻的量子化,为电阻的测量提供了一个新的标准。整数量子霍尔效应和分数量子霍尔效应的发现,不仅丰富了量子物理学的理论体系,也为实验物理学家提供了独特的研究平台。

量子霍尔效应的研究为理解二维材料中的电子输运提供了深刻见解。特别是石墨烯的引入,因其独特的物理性质,如高电子迁移率和优异的机械强度,使得量子霍尔效应的研究得以在更广阔的领域展开。

未来,随着技术的不断进步和新材料的不断涌现,我们期待量子霍尔效应的研究能够取得更加深入的进展。一方面,通过深入探究量子霍尔效应的微观机制,我们可以更好地理解二维电子系统的物理性质;另一方面,通过探索新的二维材料,我们可以进一步验证量子霍尔效应,并探索其在量子计算和通信等领域的应用,为量子科技的发展提供新的动力。同时,我们也期待量子霍尔效应的研究能够与其他相关领域的研究相结合,共同推动科学技术的进步。

参考文献:

[1]. E.H. Hall. “On a New Action of the Magnet on Electric Currents.” American Journal of Mathematics. 2:287-292, 1879.

[2]. Klitzing K V, Dorda G, Peper M. New method for high-accuracy determination of the fine- structure constant based on quantized hall resistance, Physical Review Letters, 45, 494(1980)

[3]. B. Schwarzschild. “Physics Nobel Prize Goes to Tsui, Stormer and Laughlin for the Fractional Quantum Hall Effect.” Physics Today. 51(12), 1998.

[4]. J.K. Jain. “Composite Fermion Approach for Fractional Quantum Hall Effect.” Physical Review Letters. 63(2):199-202, 1989.

[5]. R.B. Laughlin. “Anomalous Quantum Hall Effect: An Incompressible Quantum Fluid with Fractionally Charged Excitations.” Physical Review Letters. American Physical Society (APS). 50(18):1395-1398, 1983.

[6]. F. Wilczek. “Quantum Mechanics of Fractional-Spin Particles.” Physical Review Letters. 49(14):957-959, 1982.

[7]. D. Arovas, J.R. Schrieffer & F. Wilczek. “Fractional Statistics and the Quantum Hall Effect.” Phys. Rev. Lett., 53, 722, 1984.

[8]. Duncan, F., and M. Haldane. “The Hierarchy of Fractional States and Numerical Studies”. New York, NY: Springer New York. 303–352. Graduate Texts in Contemporary Physics.

[9]. Haldane F D M, “Model for a quantum hall effect without landau levels: condensed-matter realization of the ‘Parity anomaly’“, Physical Review Letters, 61, 2015(1988)

[10]. Novoselov K S, Geim A K, Morozov S V, et al., “Electric field effect in atomically thin carbon films”. Science, 306(5696), 666(2004)

[11]. Kane, C. L., & Mele, E. J. (2006). “A New Spin on the Insulating State.” Science, 314(5806), 1692-1693.

[12]. Bernevig, B Andrei, and Shou-Cheng Zhang. “Quantum Spin Hall Effect.” Physical review letters 96.10 (2006): 106802.

[13]. Wang, Can et al. “Realization of Fractional Quantum Hall State with Interacting Photons.” Science (American Association for the Advancement of Science) 384.6695 (2024): 579–584.

[14]. Lu, Zhengguang et al. “Fractional Quantum Anomalous Hall Effect in Multilayer Graphene.” Nature (London) 626.8000 (2024): 759–764.

[15]. Zhang, Dandan, and Zaiji Zhan. “Preparation of Graphene Nanoplatelets-Copper Composites by a Modified Semi-Powder Method and Their Mechanical Properties.” Journal of alloys and compounds 658 (2016): 663–671.

[16]. TONGHANG HAN, ZHENGGUANG LU, YUXUAN YAO, JIXIANG YANG , LONG JU. “Large quantum anomalous Hall effect in spin-orbit proximitized rhombohedral graphene.” Science, (2024).

![[s-70]](https://www.bokeyuan.net/pic/image/emoji/cas/70.png)