1 引 言

电致发光——通过电激发半导体材料将电直接转化为光——使得人类用一种前所未有的高效、便捷、自如的方式去“产生”和“操控”光。发光二极管(LED)带来的固态照明革命,便是电致发光改变日常生活的绝佳例子。

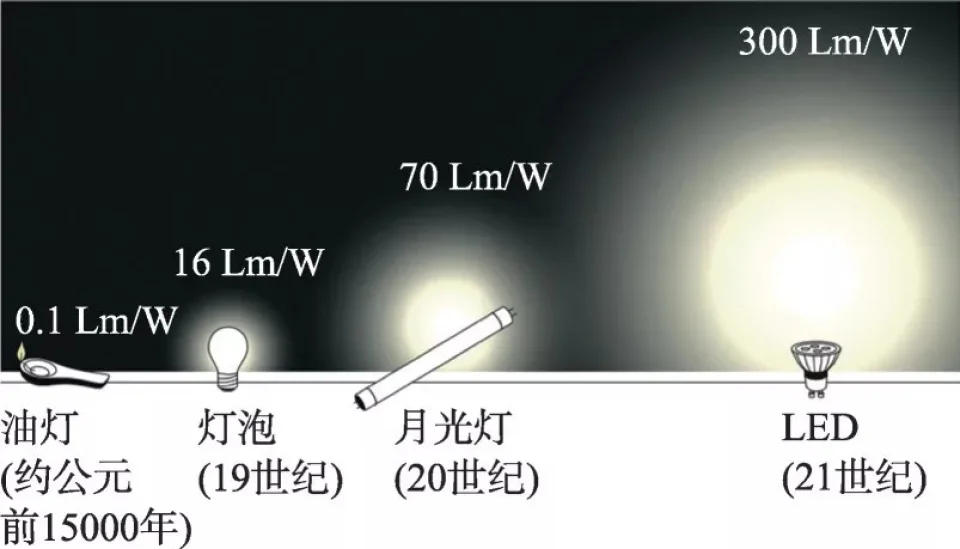

在20世纪后半叶,基于III—V族半导体的无机LED的发展,让电致发光的白光光源进入了千家万户。这种新一代固态照明光源,无论在能量转换效率上,还是在使用寿命上,均远远超过了传统的白炽灯与荧光灯。迈出决定性一步,发明GaN蓝光LED的赤崎勇、天野浩和中村修二,也荣获了2014年诺贝尔物理学奖。诺贝尔奖委员会的授奖评语说道:“白炽灯照亮了20世纪,而21世纪将被LED照亮。”如图1所示。

图1 照明光源的发展历程(图片来自:https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2014/press-release/)

传统无机LED照明光源的实用化,并不是电致发光技术的极限与终点,它另一个更绚丽的舞台在显示领域。正如绘画技艺的成熟并没有阻止摄影术的诞生,人类对极致感官的追求是永无止境的。与照明应用中高功率、高效率和长寿命等性能要求不同,信息时代的显示应用还呼唤着具有更低工作电流、更高纯色彩/更广阔色域的单色光源。同时,下一代屏幕还需支持柔性、大面积衬底,以应用于便携、可穿戴的新型电子设备。

这些实际应用中的迫切需求,对LED中发光材料的光学性质和器件制备工艺都提出了前所未有的要求。用那些沉积在刚性衬底上的无机LED材料来做下一代的柔性显示肯定不行,用那些脆性的无机LED薄膜来做也面临着巨大的技术挑战。看来还需要发展新的材料和制备技术,以应对低成本、宏量制备、柔性、可形变、可穿戴、复杂环境等挑战。

在显示技术变革的时代背景下,利用胶体量子点(colloidal quantum dot,QD)作为发光材料,通过溶液法制作加工的量子点LED(QLED),便应运而生。

2 胶体量子点材料:从诞生到应用

所谓胶体量子点,是指基于无机半导体纳米晶的一种纳米材料。早在1981年,A. I. Ekimov 等人发现在玻璃基质中CuCl纳米晶有吸收峰蓝移现象,并第一次用势箱模型解释了量子尺寸效应——光学带隙与纳米晶尺寸的关系[1]。1980年代,贝尔实验室的 L. E. Brus 等人合成出了一大类II—VI族半导体的溶液纳米晶,在胶体溶液中发现其量子尺寸效应,并对量子点电子结构模型作出改进,触发对胶体量子点及其光致发光性能的广泛研究[2]。

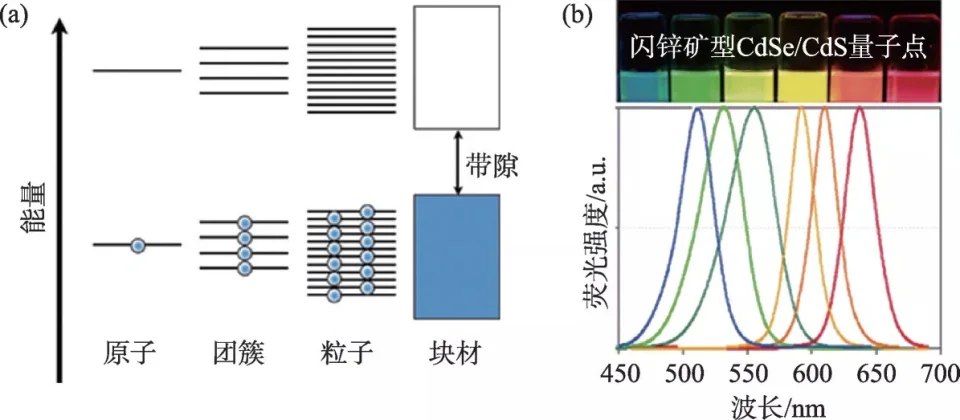

胶体量子点最基本的特性是量子限域效应。当纳米晶的尺寸减小到可以与材料激子玻尔半径相比或者更小时,其能带结构会由准连续的结构变成分立的类分子能级结构(图2(a))。这种变化一方面使量子点材料的吸收光谱和发射光谱分裂,另一方面也使得带隙宽度增大,吸收峰和发射峰蓝移。因此,人们意识到量子点材料,特别是CdSe和CdS等II—VI族胶体量子点材料,可以通过合成控制其尺寸来调整发光波长(图2(b)),这在光电、生物材料等领域具有巨大的应用潜力。特别注意到,量子点的发光峰宽特别窄,发光色纯度比另一大类发光材料——有机发光分子要纯很多,从而赋予了胶体量子点在高色域显示领域巨大的应用潜力。另一方面,胶体量子点的表面包覆了一层有机配体,使得它具有优异的溶解性,可以采用喷墨打印等溶液法来加工成膜。想象一下,如果高性能发光器件的制备能够脱离真空设备,像打印报纸、杂志一样简单,那么高性价比、柔性的显示屏如同LED固态照明一样走入人类社会也将不再是梦想。显示业界做过估算,一条典型的基于喷墨打印的显示屏生产线,相比目前同尺寸的液晶技术生产线或者有机发光技术生产线,其固定资产投入和运营成本都将下降近一个量级。

图片

图2 (a) 量子限域效应下的能带结构;(b) 量子点发光颜色与发光波长的可调性[3]

在1990年代,尽管量子限域的基本理论框架已经完成,但是II—VI族胶体量子点材料的发展却受到当时的化学合成方法之高毒性、高成本的困扰,远未能实现作为实用化发光材料的巨大潜力,直到量子点合成化学的领军人物彭笑刚教授迈出关键一步。彭笑刚教授在2000年代初发明的“绿色”有机溶剂路线,让量子点的简便合成从此走进了全世界的实验室[4,5]。之后,学术界得以大规模开展不同能级结构、不同化学成分胶体量子点的研究,在产生了大量高影响因子论文之后,最终将胶体量子点推向工业应用。

最典型的例子,便是第一代量子点显示技术——量子点增强背光源——的商用化。在这项技术中,传统的无机LED激发量子点,利用量子点光致发光的高效率与高色纯度,实现了超越传统液晶显示与有机LED(OLED)的广色域。目前,韩国三星公司、中国的TCL和海信等显示领域龙头企业均已推出大规模量产的量子点电视。包括华为智慧屏在内的家庭信息终端,也应用了量子点增强背光源技术。第一代量子点显示技术是纳米领域基础研究最终转化为实际应用的成功典范。

注意到,胶体量子点产业化的第一波浪潮,依靠的是其理想的光致发光特性。这也预示着其后浪,即第二代量子点显示技术——主动发光量子点显示(AM-QLED)——产业化的潜能。这项技术,不再通过其他光源来激发量子点。也就是说,不再是利用胶体量子点的光致发光,而是直奔更为激动人心的电致发光,直接采用红、绿、蓝三基色的电致发光QLED像素进行显示。

综上,QLED有望集成胶体量子点材料近100%的发光效率、高色彩纯度(发光峰宽小于 25 nm)与波长可调(从紫外到红外区)等优异发光特性[6]及无机晶体所拥有的化学/光化学稳定性,还可以利用大面积、高产能的溶液加工制造方法,实现高色域、高对比度、快速响应、高性价比、低能耗的柔性显示[7]。这一技术,被视为下一代显示技术的理想方案。在胶体量子点诞生近40年的当下,其电致发光应用正成为目前学术界和工业界紧密合作、科技攻关的重点。

3 量子点发光二极管器件的发展与瓶颈

量子点电致发光技术的发展自然也不是一蹴而就的。事实上,自1993年起人们便开始了将胶体量子点应用于电致发光器件——QLED的探索[8]。伴随着量子点化学合成方法的进步(核壳结构与表面配体设计等)与更多有机、无机载流子传输材料的发展,溶液工艺制备的QLED原型器件终于在21世纪第二个10年中,效率达到了与当时有机体系OLED媲美的性能,并且在色纯度上远胜于OLED。

2014年,浙江大学的一篇Nature 文章[9],报道了外量子效率超过20%(内量子效率超过80%)的红光器件,尤其是器件的工作半衰寿命超过10万小时(100尼特初始亮度),将QLED的稳定性提升了近两个量级。这一工作立即引起了学术界和产业界的关注,开启了量子点打印显示的国际竞争序曲。近几年,QLED领域在材料筛选和器件优化上大量投入,取得了良好的进展,已经将红、绿光原型器件的性能推进至满足显示产业实用需求的水平[10],似乎到了大功告成之时。

哲语有云:“行百里者半九十”。看似大功告成,但却迟迟未见启幕——蓝光QLED的寿命至今未能达到显示业界大规模应用的最低标准。其中原因很多,笔者作为此领域之一员,深感核心问题是:缺乏基础科学层面的深刻理解,导致对量子点电致发光的特色和个性缺乏认识,很难有的放矢,进而理性地发展相关的材料化学和器件结构。很多时候,我们是在套用基于体相半导体的传统理论,以理解QLED中的各种现象,却并不能得到自洽的解释。器件指标的提升,在很大程度上依赖于“试错式”研究,工作量大,成功率低,导致此种追逐“神奇配方”的研究范式渐入瓶颈,难以为继。也因此,即便是“行百里者而半九九”,不突破基础层面的瓶颈,在应用层面大概率也还是到不了终点。

这一现状提醒我们,需要根据量子点的材料特性,回溯QLED中最基础的科学问题,以深化对工作状态下QLED内部的物理、化学过程的认识,以求从机制的理解出发,指导对器件的优化。

如前所述,胶体量子点作为一个光致发光材料,发光效率已近乎完美。但有着完美光致发光效率的量子点材料,在LED器件中的电致发光效率却常常不理想。那么,光致发光与电致发光的最大区别在何处?

3.1 光激发与电激发

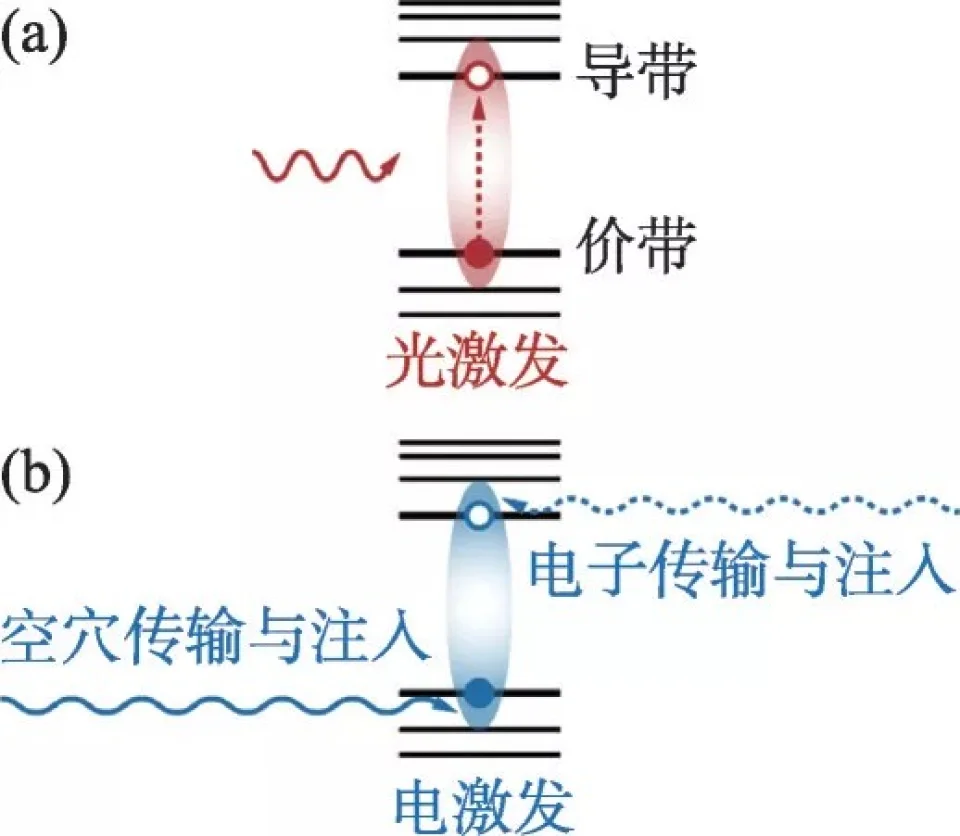

类比于“材料吸收光子跃迁至激发态(光激发),激发态辐射复合”的光致发光过程,电致发光是“材料在电压驱动下产生激发态(电激发),激发态进而辐射复合发出光子”的过程。在量子点中,最高效率的激发态是以“电子—空穴对”形式存在的“激子”。

图片

图3 (a) 光激发时,同时产生电子—空穴对;(b) 电激发则依赖于电子、空穴的分别传输与注入

光致发光过程中,成对的电子与空穴能够“瞬间”被光泵浦产生,如图3(a)所示。与此不同,电致发光的激发态形成有更复杂的过程。首先,空穴与电子分别从LED的正、负两极进入器件,并经过载流子传输层向发光层输运。随后,空穴与电子分别从两侧注入至发光层,最后两种载流子在发光层中组合而成激子,如图3(b)所示。

如果说光激发过程像是烛光的瞬间点亮,那么电激发过程则像是太阳的缓慢升起——电致激发态的形成有一个漫长的前夜。我们知道电子—空穴对最终能够高效产生,却不知道在黎明之前电子、空穴分别是如何与量子点相互作用。

3.2 “一锅煮”的电激发

或许是被LED绚丽的发光所吸引,物理人更擅长于研究器件中激子的发光特性,比如材料的荧光量子产率与非辐射复合通道等问题。遗憾的是,对电致发光的前夜,即激发态在量子点中形成的过程,却依然探索甚少。在QLED领域中,对激子形成过程的理解,通常还是诉诸“体相半导体”的经典理论。

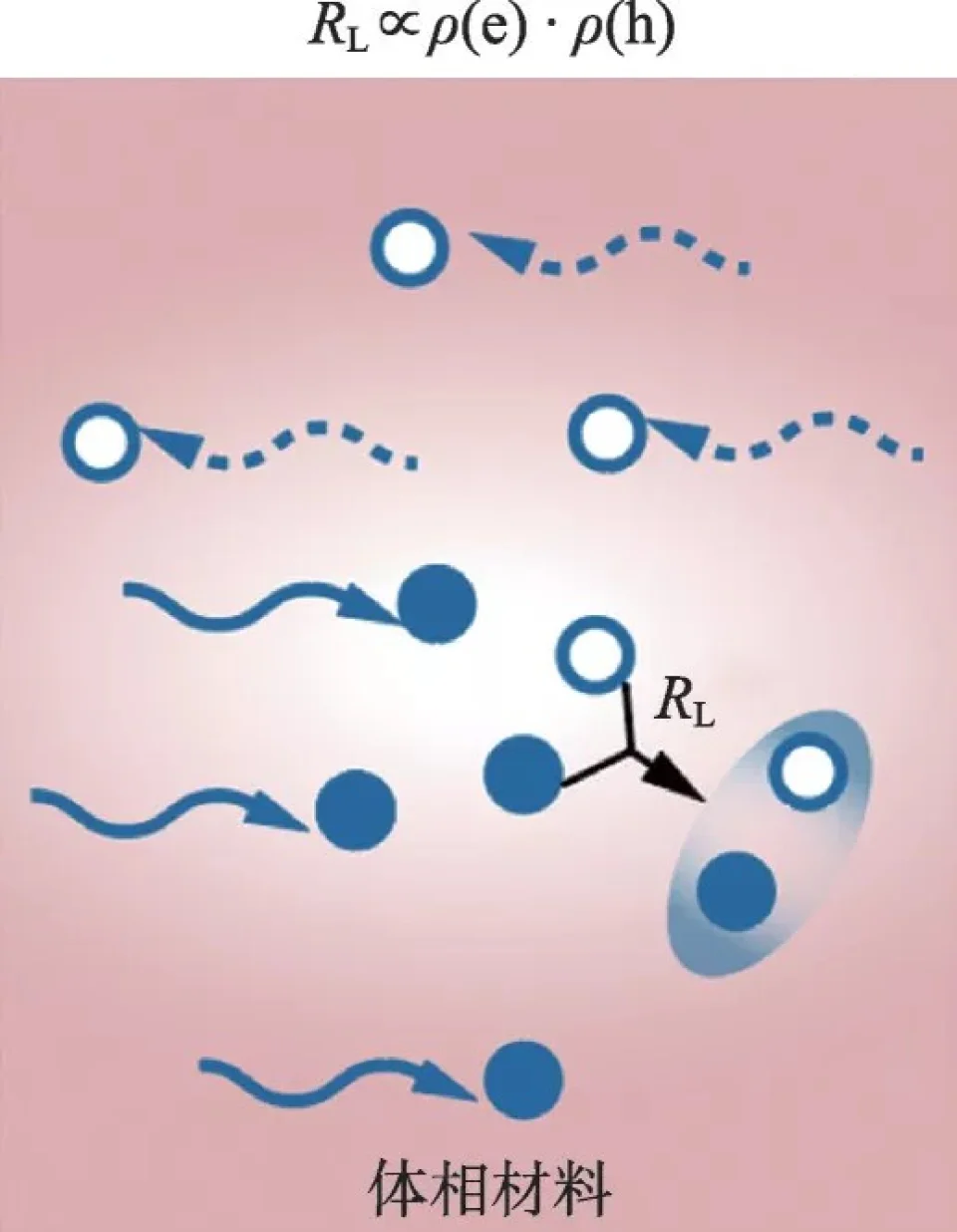

经典认识中,对小分子LED、聚合物LED等激子型电致发光器件,只要发光层内两颗流动的电子与空穴距离足够近,便能通过库仑吸引作用就地形成激子。这种电子与空穴在发光层内传输、相遇、吸引的激子形成过程,通常以“Langevin复合”的宏观图像来描述[11]。激子形成速率,即Langevin复合速率(RL),与发光层中局部电子浓度ρ(e)和空穴浓度ρ(h)之积成正比,如图4所示。

图片

图4 体相材料中电子、空穴相遇,通过Langevin复合形成激子

联想到化学反应动力学,这其实是将发光材料的电激发过程阐释为大量电子与大量空穴“一锅煮”的双分子反应。若发光层中电子与空穴的“投料比”并非1∶1,那么浓度过剩的载流子将必须以其他“副反应”的方式消耗掉,从而造成了通常所说的载流子不平衡。如此,电致发光效率必然下降。对于量子点材料而言,一类非常容易发生的副反应便是形成发光效率极低的带电激子态(三颗载流子的激子态)[12]。

行文至此我们看到,Langevin复合以及载流子平衡的概念,曾经对有机OLED的发展起到了重要的指导作用。但在这里,当我们用“一锅煮”的思维去看待QLED中激子产生过程时,却发现了传统宏观图像的局限。

3.3 宏观图像的失效

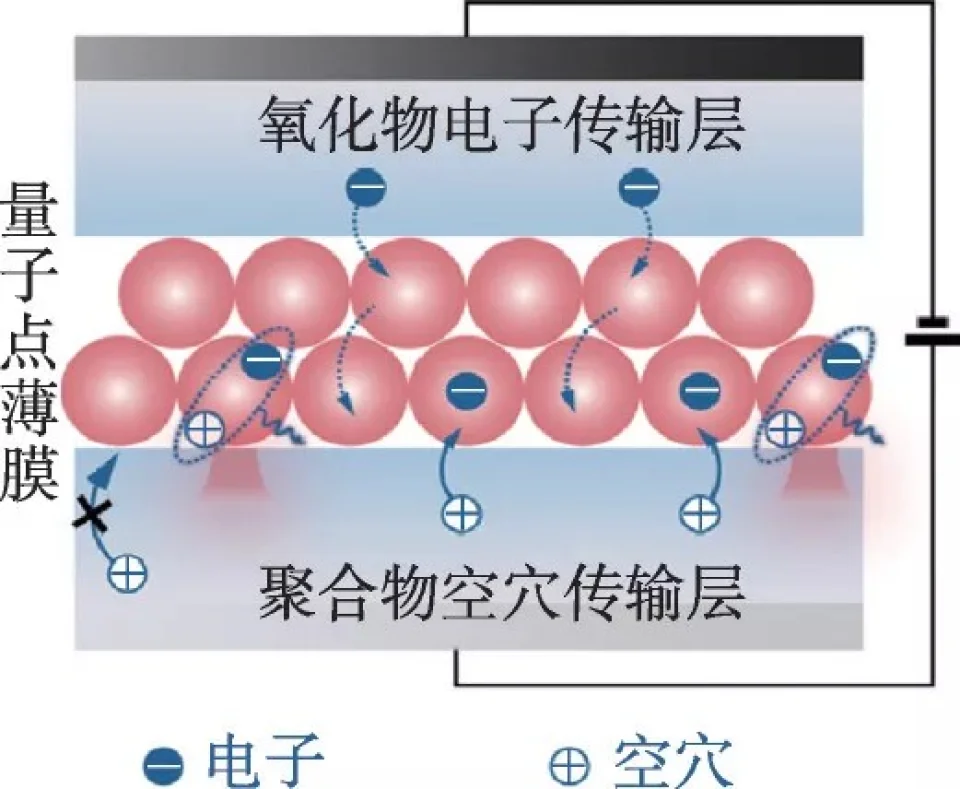

为了更进一步表述这种局限,以最为成熟的红光QLED为例来稍加展开。它的多层结构颇为复杂,由ITO正极/聚合物空穴传输层/量子点层/金属氧化物电子传输层/负极构成。梳理一下:(1)从能级结构看,空穴传输层与量子点的价带间存在至少 0.5 eV 的空穴注入势垒,而电子传输层与量子点的导带间有较好能级匹配;(2)从导电性能上来看,聚合物空穴传输层迁移率也远低于金属氧化物电子传输层。

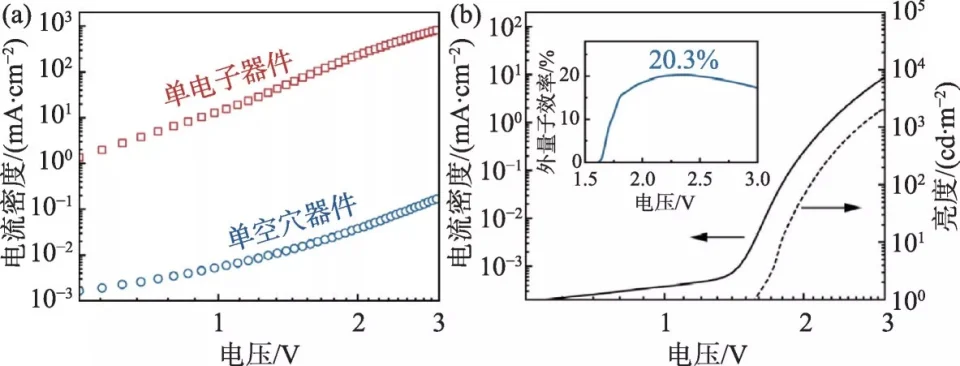

这些信息告诉我们,器件中电子向发光层注入的能力远远超过空穴向发光层注入的能力。这也可由单电子器件中电子电流(只向量子点层供给电子的器件)与单空穴器件(只向量子点层供给空穴的器件)中空穴电流的巨大差异来佐证,如图5(a)所示。此时,若以宏观的“电子—空穴一锅煮”图像来理解,电子的投料是显著过剩的。基于传统电激发图像来预测此器件将有极为糟糕的电致发光性能。

图片

图5 尽管向量子点层分别注入电子与空穴的能力差异巨大(a),器件却表现出优异的电致发光性能(b)

神奇的是,正是这样一个看似载流子不平衡的器件,却表现出近乎理想的电致发光性能。如图5(b)所示:它具有 1.7 V 的低开启电压,表现出大于20%的外量子效率(内量子效率达80%以上),基本代表着目前溶液法红光LED的最高水平。高效率、低电压开启的特性表明,器件中电子与空穴均具有良好注入效率,同时量子点薄膜也受益于载流子的平衡注入而产生理想、高效的单激子态发光。

器件实际电致发光性能与预测性能的巨大矛盾,说明使用传统半导体的宏观图像去认识QLED工作机制似乎不是那么合适——我们忽视了量子点的独特性质。

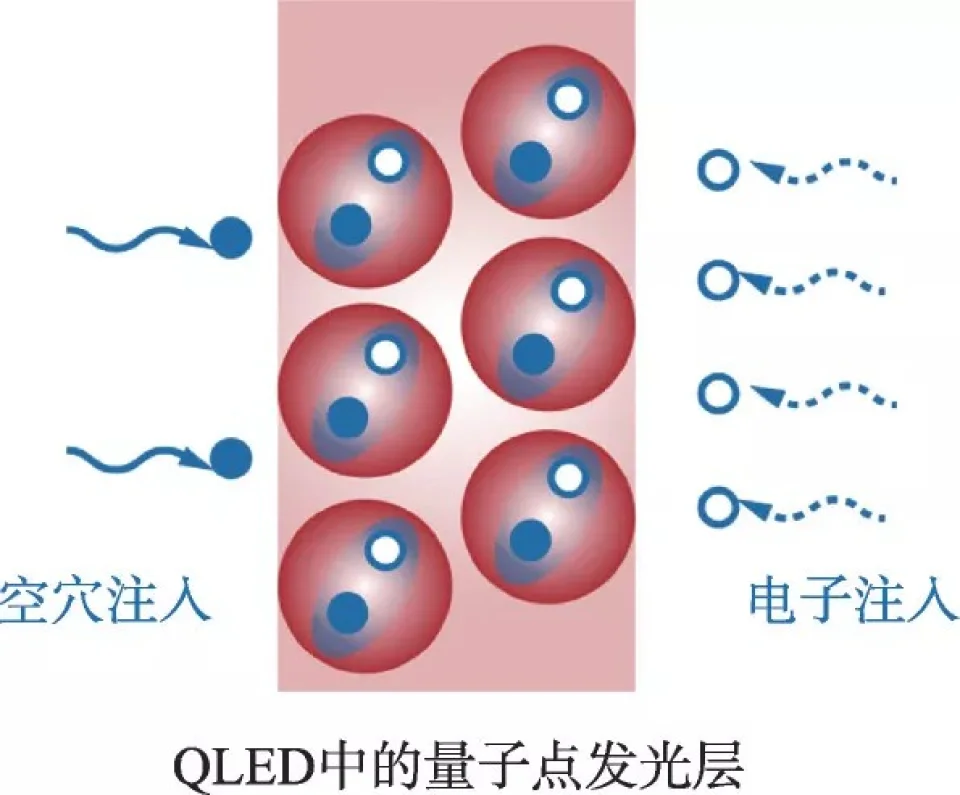

QLED与传统无机LED、OLED的最大区别在于:QLED中的发光层并非均匀、连续的体相材料,而是由离散、10 nm 尺寸的量子点颗粒堆积而成。做一个简单的估算,典型的OLED中,发光薄膜(约 20 nm 厚)可能包含有数百个分子层,而QLED 中同样厚度的发光薄膜仅仅包含2个量子点层(图6)。因此,传统LED中发光层表现出集体、宏观的性质,它的工作机制可以用基于浓度的宏观图像去描绘。而QLED中,发光层的行为则受到量子点颗粒个体的显著影响。因此,必须从微观(单量子点)的角度去探析QLED的电激发机制。换言之,这里的关键科学问题就演变成:在载流子的海洋中,载流子是如何于量子点上一一配对而形成电子—空穴对的?

图片

图6 量子点薄膜仅由两层量子点颗粒堆积而成,需要从微观视角理解电激发过程

4 新手段探索新现象

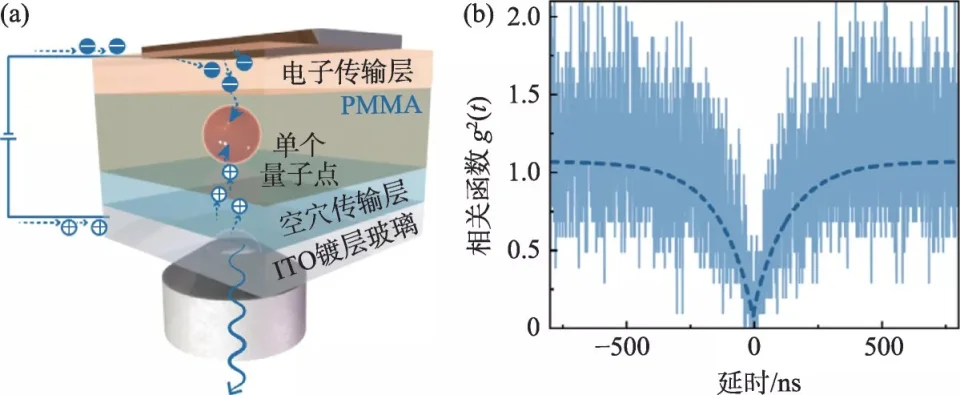

要回答上述问题,就必须将LED的工作机制推进到单个发光体的层次。做到这一点,是前所未有的挑战。为了实现它,笔者所在团队经历了漫长的探索过程,看起来小有收获。我们合作研究,发明了一个理想的模型系统:单量子点电致发光器件[13],如图7所示。这个器件的传输材料和结构与典型的QLED别无二致,差别仅仅在于发光层为单颗分散的量子点。通过使用绝缘聚合物填充量子点之间的空隙,这个器件完全抑制了电子传输层与空穴传输层的接触,而表现出纯粹的、稳定的单激子态电致发光。

图片

图7 (a) 单量子点电致发光器件;(b) 理想的单光子发射性质表明器件由单颗量子点发光主导

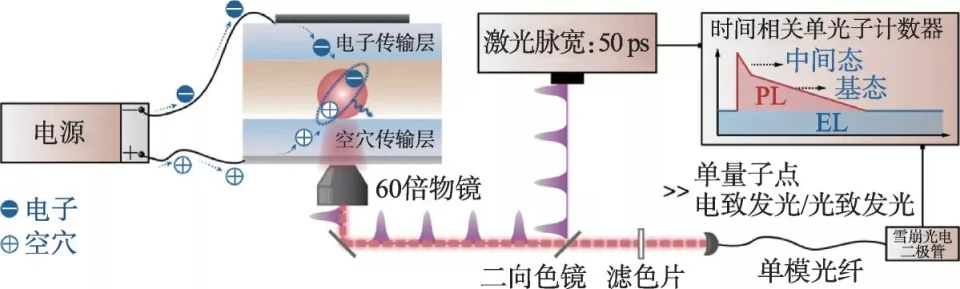

基于此模型器件,笔者开发出电泵浦单量子点光谱这一全新的手段,如图8所示。具体而言,在一颗量子点被持续施加电激发(激子的不断电致产生与复合)的过程中,同时额外施加一束短波脉冲激发光,以对它的状态进行持续探测。由于脉冲激光与电激发是独立的,激发光将随机地“捕捉”到电激发过程中量子点所经历的不同状态,并且使其释放出相应的光致发光信号。因为单颗量子点的不同带电状态具有可辨别的特征荧光寿命,所以,量子点在激子形成的“前夜”中所隐藏的状态,便会在光致发光信号中“显露真身”。

图片

图8 电泵浦单量子点光致发光光谱

4.1 量子点电激发的微观图像

当通过数据拟合排除电致发光信号,提取出光致发光信号后,可以看到其中除了基态量子点的光致发光信号外,还捕捉到负电态量子点的光致发光信号。这说明,电激发向量子点引入了一个额外的负电中间状态,并且单颗量子点在器件中的电激发有一条确定的途径:基态—负电中间态—激子态。换言之,电子—空穴对在单颗量子点中的形成,总是以一颗电子注入,随后一颗空穴注入的“分步反应”进行,如图9所示。

图片

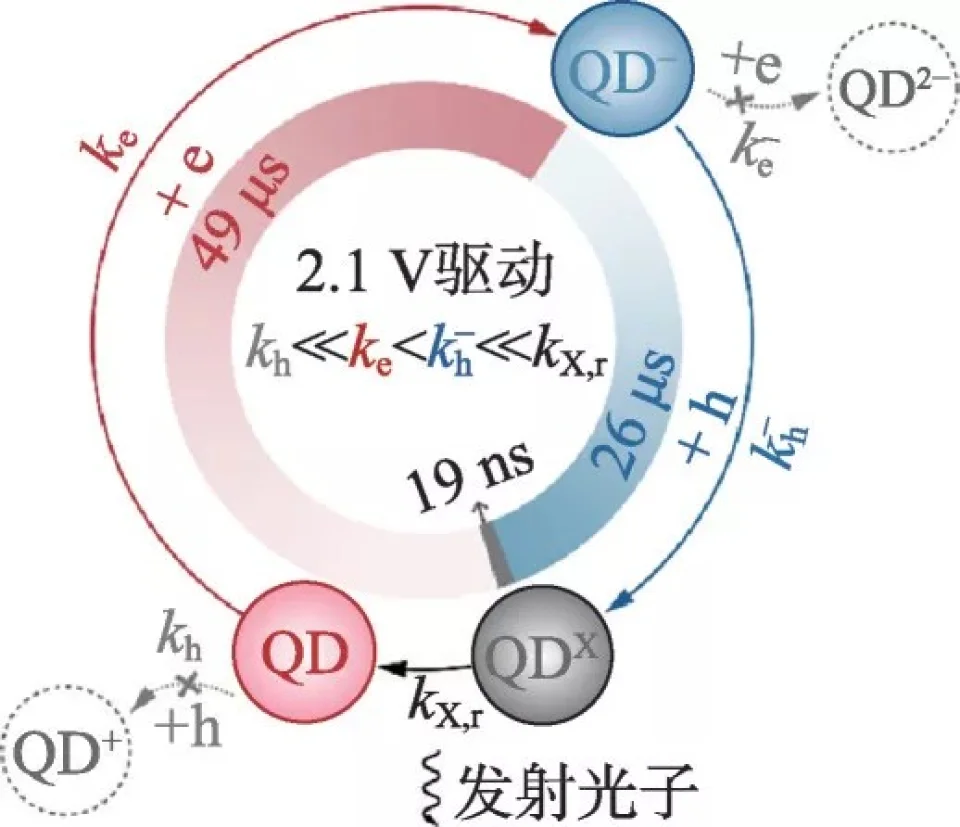

图9 单颗量子点(QD)的电致发光循环动力学

进一步地,结合实验测得的瞬态光致发光曲线与速率方程分析,解析出单个量子点电致发光循环的动力学特征。以 2.1 V 驱动下的器件为例,量子点电致发光的完整故事是这样的:

(1)量子点会在基态停留约 49 μs 后迎来一颗电子的注入;

(2)随后,它会在负电中间态停留约 26 μs 后迎来一颗空穴的注入,在内部形成激子;

(3)最后,电致产生的激子会在 19 ns 内辐射复合发光,量子点重新回到基态继而开始下一次循环。

至此,我们终于首次阐明了在电致发光的前夜,单颗量子点与两颗载流子发生了怎样的纠葛,并绘制于图9中。

4.2 限域增强的库仑作用

值得指出的是,图9所示这样优美、简洁的交替注入机制,与器件的结构与材料的性质是密不可分的。由于材料特性的原因,向中性量子点注入电子的能力远大于注入空穴,因而第一步反应总是一颗电子的注入。由于量子点具有极小尺寸,载流子限域作用会使量子点被一颗电子占据以后变得十分“拥挤”。以能量的观点来看,负电态量子点的电子势能会显著升高,因而调制了后续载流子的注入势垒。如此被载流子限域作用增强的库仑效应,在抑制了多余电子注入的同时,有效地增强了空穴注入的能力。继而,原本处于极度劣势的空穴注入过程得以借助量子点负电态这一关键中间态高效地发生。基于电泵浦单量子点光谱的速率方程分析甚至表明,在 2.1 V 下向负电态量子点注入空穴的速率常数,能够大于向中性态量子点注入电子的速率常数。

因此,在量子点电致发光中,所谓平衡注入并不是指电子与空穴齐头并进的方式。当向中性量子点注入电子和注入空穴的能力有差异时,电子先行一步、空穴借力而上的交替注入方式,是普遍存在的一种动态载流子平衡。

4.3 微观图像阐释宏观器件

通过模型系统所揭示的电子—空穴交替注入微观电激发图像,也适用于QLED器件的激子形成机制,并且很好地化解了QLED器件之性能与宏观电激发图像的矛盾。模仿对单量子点器件的研究,我们对电驱动下QLED进行瞬态光致发光探测,也能捕捉到电激发引入的负电态量子点信号。更重要的证据是,这样的负电态量子点信号的出现,以及伴随而来的量子点薄膜光致发光强度降低,并不会造成器件电致发光效率的降低。因此,QLED器件中,负电态量子点也是激子形成的一个至关重要的中间态——它诱发空穴向量子点薄膜注入,并最终形成理想的单激子发光,如图10所示。

图片

图10 由微观图像拓展的QLED激子形成机制

有了对电激发的全新微观认识,QLED理想电致发光性能与“电子易注入”的表象也就不再矛盾——量子点个体的限域增强库仑作用能在微观层面保障载流子的动态平衡。因此,以量子点(或其他具有载流子限域效应的纳米发光材料,如钙钛矿纳米晶)作为发光中心的器件,对电子与空穴在注入能力上的差异会有很大范围的容忍度,这是量子点作为电致发光材料此前未被揭晓的一大本征优势。

5 未完的话

我们相信,对量子点电致发光“前夜”的初探是一项相当不错的初步结果。首先,我们回答了QLED中激子如何形成这一最基本的科学问题,解开了QLED领域一些长期存在的困惑(例如高效激子产生与非对称的载流子注入势垒并存的矛盾),让自己心情舒畅的同时,也理解了目前研究思路和一些材料测试方法的局限性。当前,研究者很多时候将电激发类比为光激发,从而以光致发光光谱、光致发光量子产率等表征手段去阐述电致发光过程中的能量转移、激子复合等过程。我们注意到,在这些借助光激发的研究中,材料总是维持着电中性,而电致发光的过程中,无可避免地会出现带电的中间态。这样的方法无疑是不足的、需要改进的。对此有兴趣的读者,可参阅笔者团队最近的论文[14]。

其次,量子点电致发光微观机理的研究与我们在高性能器件方面的努力形成了相得益彰的局面。激发态机理研究告诉我们,电激发过程中带电中间态非常重要。我们近期发表的另一项合作研究,正是通过解决量子点带电态的稳定性,搭建起了让器件电致发光性能通向量子点本征的优异光致发光性能的桥梁。对此有兴趣的读者,亦可参阅笔者团队最近合作发表的论文[10]。

作为QLED领域的研究参与者,笔者相信,我们需要以更微观的视角、更创新的思路、更严谨的推理,去描绘电致发光过程更动态的分子图像,从而理解 QLED 的工作机制和失效机制。这一进程,必将更有效地指导材料化学和器件结构的发展,从而迎来量子点印刷显示实用化的“黎明”。